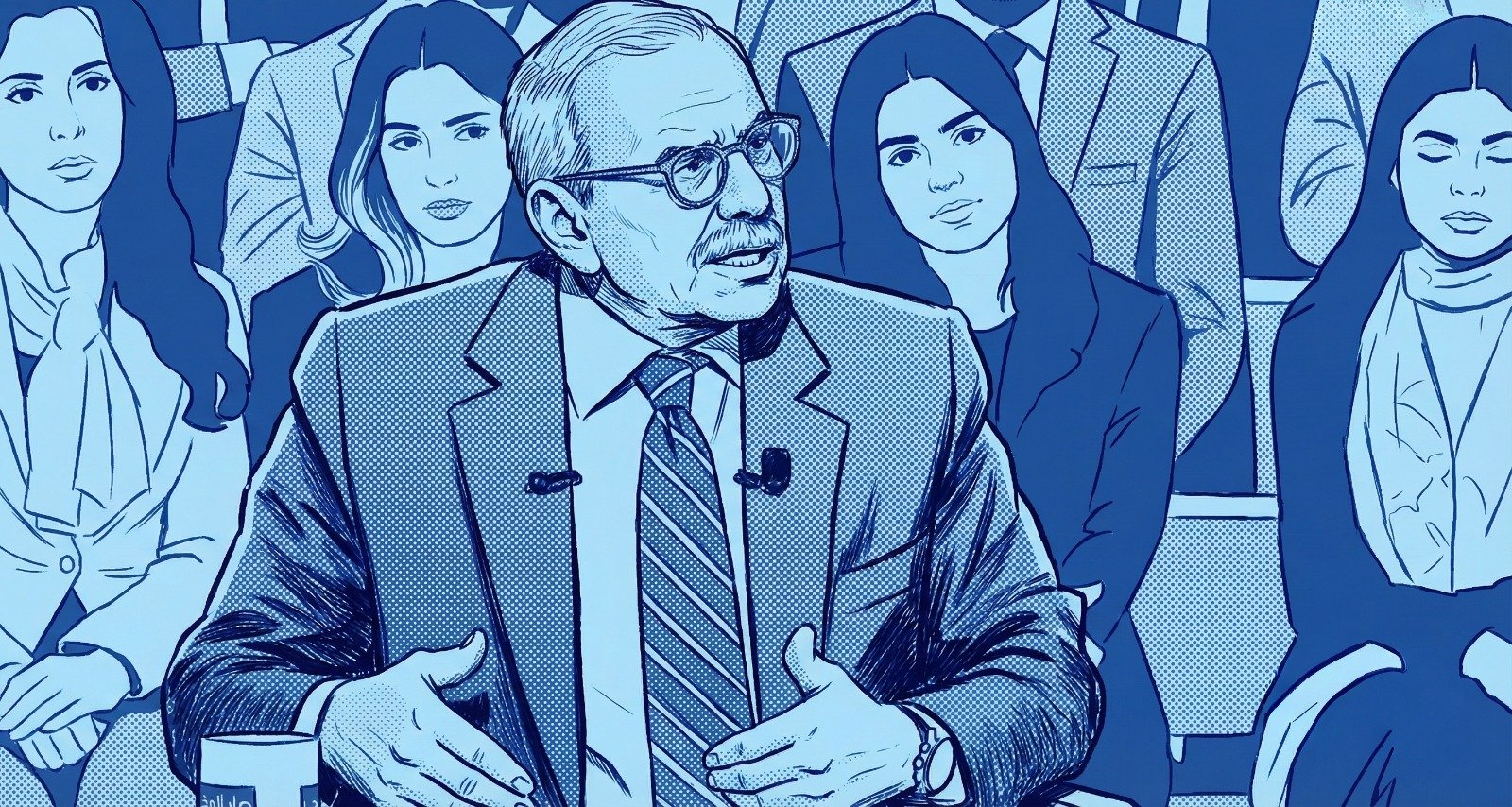

في مقابلة «صار الوقت» مع مرسال غانم على شاشة MTV بتاريخ 8 كانون الثاني 2026، بدا نواف سلام وكأنه يعيد إلى السياسة اللبنانية ما افتقدته طويلًا: لغةٌ يمكن مساءلتها، ومنطقٌ يمكن مناقشته، وخطابٌ لا يستعير هيبة الدولة من الصوت العالي بل من ترابط الأفكار وقدرتها على الصمود أمام الأسئلة الصعبة. ما يلفت في حضوره ليس “البلاغة” بقدر ما هو إحساسٌ بأن الكلام صادر عن عقلٍ يعرف الملفات من داخلها، ويعرف حدود السلطة كما يعرف واجباتها، فلا يوزّع وعودًا عاطفية، ولا يختبئ خلف جُمَلٍ رمادية تُرضي الجميع ولا تُنقذ أحدًا.

جوهر هذه الإطلالة أنّها تُعلن — من دون انفعال — أنّ كل ملف قابل للنقاش شرط أن يكون النقاش بوابةً للتقدّم لا ذريعةً للتعطيل. في لبنان، المشكلة لم تكن يومًا ندرة “الشعارات”، بل غياب المسار: كيف ننتقل من التشخيص إلى القرار، ومن القرار إلى التنفيذ، ومن التنفيذ إلى الثقة. سلام يضع نفسه في هذه السلسلة: يستعيد ثقة الناس بوصفها هدفًا أول، لا لأن الثقة كلمة جميلة، بل لأنها الشرط الذي من دونه لا تقوم جباية ولا إصلاح ولا استثمار ولا استقرار اجتماعي. الثقة هنا ليست “مزاجًا عامًا”، بل عقدًا سياسيًا جديدًا: واجبات الدولة واضحة، وحقوق الناس غير قابلة للمساومة، وأي شبكة مصالح تُعطّل ذلك يجب أن تُسمّى باسمها.

في الاقتصاد والودائع، يتقدّم سلام بمعادلة نادرة الاتزان: لا اقتصاد بلا مصارف، لكن لا تعافٍ مصرفيًا من دون استعادة الثقة، ولا ثقة من دون عدالة تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن والقطاع المالي. هو لا يدعو إلى “تحطيم” المصارف ولا إلى “حمايتها” على حساب الناس، بل إلى إنقاذٍ مشروط بإعادة الانتظام المالي ووضوح المسؤوليات، وإلى استردادٍ لحقوق المودعين لا يُترك للصدف أو للمساومات. وحين يُقال للناس إن الغالبية الساحقة من أصحاب الحسابات الصغيرة ستُحفظ حقوقهم، فهذا ليس مجرّد وعدٍ شعبوي إذا ترافق مع إطار تشريعي وتنفيذي واضح كما ظهر في تصريحات حكومية سابقة حول مشروع “الفجوة المالية” واسترداد الودائع.

الأهم في مقاربته للمال العام أنّه لا يجمّل الواقع: السرّية المصرفية، كما يُفهم من خطابه، ليست “قداسة” بل أداة؛ وحين تتحول الأداة إلى ستارٍ للتهرب والتهريب وتبييض الأموال، تصبح إعادة النظر فيها فعل حماية للمجتمع لا انتقامًا من النظام. هذه نقطة مفصلية لأن لبنان لا ينهار فقط بالأرقام، بل بثقافة الإفلات من المحاسبة: من استفاد من نفوذه، ومن هرّب، ومن راكم أرباحًا فيما كان الناس ممنوعين من أموالهم… كل ذلك لا يُعالج بالمواعظ بل بالقانون. وحين يعلن مبدأ المحاسبة على تحويلات الخارج المرتبطة بالنفوذ، فهو يضع حجر أساس لسردية جديدة: الانهيار ليس قدرًا، بل نتيجة قرارات يمكن تتبّعها ومساءلتها.

وفي السياسة الداخلية، يلمع عنصرٌ قياديٌ آخر: احترام قواعد اللعبة الدستورية من دون تحويلها إلى شماعة. في ملف الانتخابات، مثلًا، الفكرة ليست “مَن يربح” بل “كيف نثبت أن الدولة تحترم مواعيدها ومعاييرها”. حين يقول إن الحكومة تحرّكت بإرسال مشاريع أو اقتراحات تعديل، وإن مسؤولية البتّ في التأجيل أو التعديل تقع حيث يجب أن تقع، فهو يقطع الطريق على لعبة توزيع الذنب مسبقًا. هذا النوع من الكلام لا يريح أصحاب المصالح، لكنه يريح الناس لأنهم يسمعون للمرة الأولى تقريبًا تحديدًا واضحًا للمسؤوليات بدل لعبة المتاهة: الجميع مسؤول ولا أحد مسؤول.

أما السيادة، فهي الامتحان الأكبر لأي رئيس حكومة في لبنان، وقد بدا سلام هنا أقرب إلى تعريف الدولة من أي خطابٍ تقليدي. حين يُقال بوضوح إن لا أحد يقبل بدولة فيها قراران للحرب والسلم، وإن خطة الجيش لحصر السلاح هي مرجعية التنفيذ، يصبح النقاش أكثر واقعية: ليست المسألة سجالًا هوياتيًا ولا مادة للتخوين المتبادل، بل سؤال واحد: هل نريد دولة واحدة أم لا؟ ومن هنا تأتي قيمة الاستناد إلى اتفاق الطائف كمرجعية وطنية، وإلى خطة الجيش كمسار عملي، وإلى دعمٍ دولي — كفكرة مؤتمر باريس لدعم الجيش — باعتباره حاجة تشغيلية لتمكين المؤسسة العسكرية من القيام بما طُلب منها.

وفي سياق الجنوب وإعادة الإعمار، يتجنب سلام الفولكلور السياسي الذي يجعل الإعمار عنوانًا للمزايدة، ويعيده إلى مكانه الطبيعي: مسؤولية تنفيذية تُقاس بالوقت والتمويل والشفافية. حين يُحدَّد أفقٌ زمني قريب للانطلاق ويُربط ذلك بتمويلٍ متوقع من جهات مانحة، تتبدّل طبيعة النقاش: لم يعد الإعمار “كلامًا كبيرًا” بل برنامجًا يجب أن يخضع للرقابة، ويُقاس بقدرته على إعادة الحياة والناس، لا بقدرته على فتح بوابات الزبائنية.

اللافت أيضًا أنّ سلام يقدّم نموذجًا في التعامل مع القضايا التي تُستعمل لتشويه السياسة أو ضرب الشرعية: بدل الانجرار إلى معارك شخصية، يصفها كما هي — كعملية احتيال مالي اتخذت مسرحًا سياسيًا — ويُصرّ على أن القضاء يأخذ مجراه من دون “شمسيات”. هذه ليست تفصيلة؛ إنها جوهر الانتقال من “دولة التسويات” إلى “دولة المؤسسات”: حين يتحوّل كل ملف إلى مادة ابتزاز، تنهار الثقة؛ وحين يُعاد الملف إلى القضاء من دون تسييس، تبدأ الثقة بالتشكل من جديد.

لكن الثناء الحقيقي لا يكتمل إن لم نقل بوضوح ما الذي يجعل هذا الخطاب قابلًا للتحول إلى إنجاز: القدرة على الاعتراف بالخطأ، والجرأة في تعديل المسار، والاستعداد للحوار الحقيقي لا الاستعراض. أن يقول قائدٌ إن بعض الحلول “غير مثالية” لكنه يراها ضرورة انتقالية هو، في بلدٍ تعوّد على الكماليات الكلامية، علامة نضجٍ سياسي: السياسة ليست عرضًا للفضائل، بل إدارة تناقضات بأقل كلفة على الناس وبأكبر قدر من العدالة.

من هنا، تبدو الدعوة إلى أن “كل شيء قابل للنقاش” ليست تساهلًا ولا ضبابية، بل شرطًا للتقدّم: نناقش لأننا نريد أن نبني، لا لأننا نريد أن نُسقط. نختلف لأننا نبحث عن صيغة أفضل، لا لأننا نبحث عن ذريعة لتعطيل أي خطوة. المطلوب اليوم أن يتحوّل هذا الأسلوب إلى ثقافة حكم: شفافية تُنتج ثقة، وثقة تُنتج التزامًا ضريبيًا وقانونيًا، والتزامٌ يُنتج موارد وقدرة دولة، وقدرةٌ تُنتج إنقاذًا فعليًا للناس وللاقتصاد.

لبنان الذي بَعثَر كفاءاته في جهات الأرض يحتاج، قبل أي شيء، إلى لحظة عقلٍ بارد وإرادةٍ صلبة: أن نكفّ عن تقديس “الامتناع” وأن نبدأ تقديس “الإنجاز”، أن نكفّ عن جعل كل ملف محرّمًا وأن نعيده إلى الطاولة العامة حيث يُشرح ويُناقش ويُحاسَب. إذا كان في خطاب نواف سلام ما يستحق التقدير، فهو أنه يحاول أن يقول للبنانيين: يمكننا أن نتقدم—لا بمعجزة—بل عندما نعامل الدولة كمسؤولية، والحق كقاعدة، والنقاش كأداة إصلاح لا كأداة هروب.